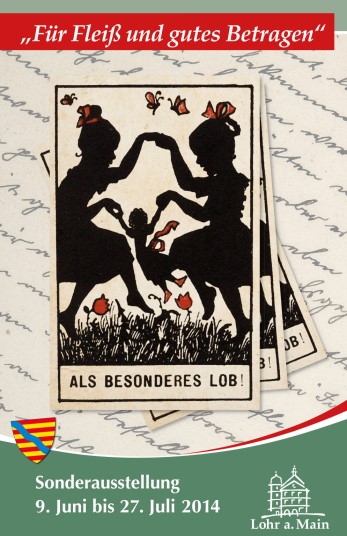

vom 9. 6. bis 27. 7. 2014

„Für Fleiß und gutes Betragen“

Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens zeigt das Lohrer Schulmuseum ab dem 9. Juni bis 27. Juli 2014 die Sonderausstellung

„Für Fleiß und gutes Betragen“.

Bei solchen Redewendungen denkt man natürlich vor allem an die sog. Fleißbildchen in der Schule, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts an fleißige und brave Kinder verteilt wurden.

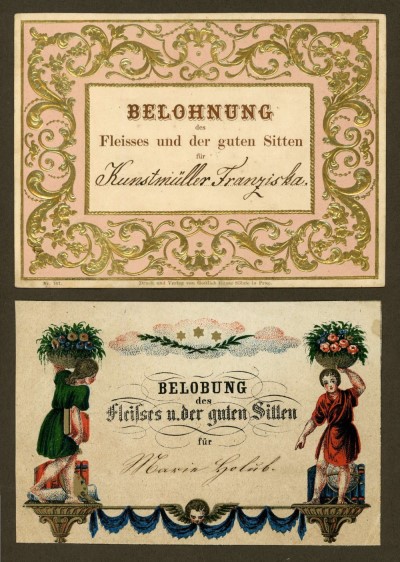

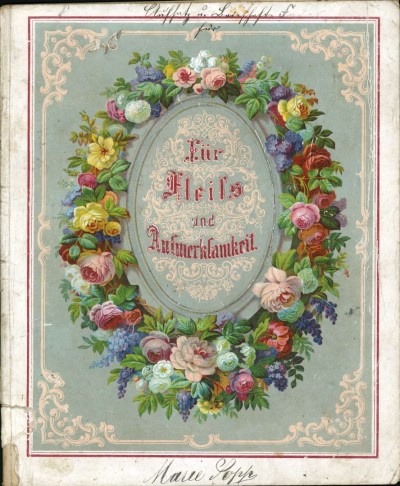

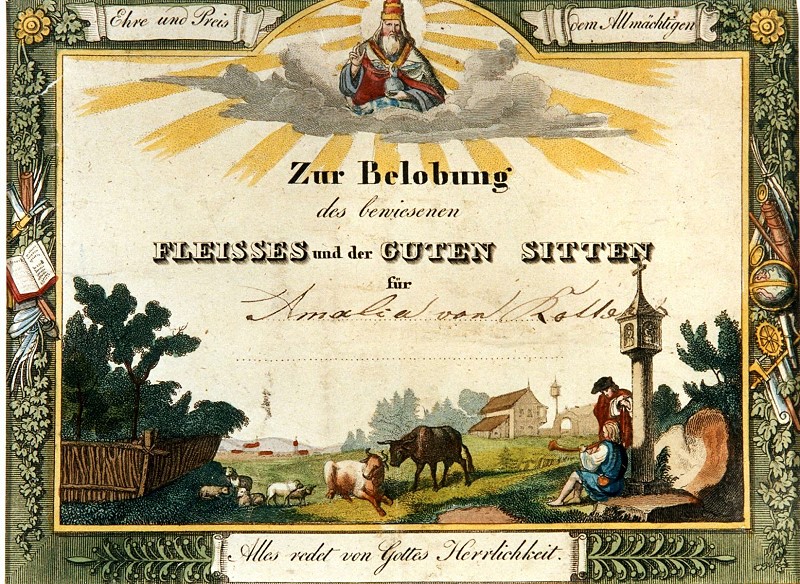

|  Fleißbildchen mit Namenseintrag, um 1880 |

Das Belohnungssystem früherer Zeiten war aber weit differenzierter bis hin zu der staatlich angeordneten Beschaffung der öffentlichen Schulpreise.

Unter dem Einfluss der Epoche der Aufklärung, die sich im 18. Jahrhundert überall durchsetzte und das gesamte Schulwesen beeinflusste und reformierte, wurden auch an den Lohrer Schulen in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts entsprechende Maßnahmen durchgeführt. Um das Leistungsniveau zu heben gab es Prämien für einsatzfreudige Lehrer, für pädagogische Werke wurden Mittel zur Verfügung gestellt und vor allem wurden fleißige Schüler mit Fleißmedaillen, Geldgeschenken und Büchern ausgezeichnet.

So heißt es in einem Rundschreiben des „Fürsten-Primas der rheinischen Konföderation für das souveraine Fürstenthum Aschaffenburg“ am 12. Februar 1808:

„Überzeugt, daß die der Schul-Jugend bei öffentlichen Prüfungen ertheilten Prämien (meist Bücher) eines der wirksamsten Mittel zu Belebung des Fleißes, der Nacheiferung und des besten Fortganges des Schul-Unterrichtes seyen, - haben Wir die in dieser Hinsicht in dem Vizedom-Amte Aschaffenburg schon vor mehreren Jahren getroffene Anordnung nicht nur zu erneuern, sondern auch auf alle Gemeinheiten (= Gemeinden) des Fürstenthums auszudehnen für zweckmäßig und räthlich gefunden; - verordnen daher:

Aus jeder Gemeinds-Kasse sind alle Jahre zu Anschaffung der Prämien nach Maaß ihrer Kräfte – und zwar von den Unvermögenden (also armen Gemeinden) 2, von den Mittleren 3 fl. (= Gulden) Und von den Vermögendsten 4 bis 5 fl. zu entrichten.

(...) Von der Ober-Schul- und Studien-Inspektion wird bestimmt werden, wie solche (Prämien) am Zweckmäßigsten verwendet und vertheilt werden sollen.“

Solche Schulprämien waren bereits 1805 auch für die Schulen im Lohrer Amtsbereich angeordnet worden und es wurden für das Jahr 1806 für die Lohrer Schulen 41 fl., für die Schule in Rodenbach 18 fl., für die Wombacher Schule 12 fl. und für die Sackenbacher Schule 8 fl. angesetzt.

Allerdings gab es da Widerstände.

„Das Stadtvogteiamt glaubt, daß die Auslage für den Ort Sackenbach wegen seiner wenigen Alimente und seiner geringen Anzahl Schulkinder zu hoch und künftig mit 4 fl. herunterzusetzen sey. Für manche Klasse dieser Schule sind 6 bis 7 Prämien aus gesetzt, und es bedarf hier nicht viel Anstrengung eine derselben zu erringen oder doch wenigstens darum zu lernen. Wenigere Prämien, allenfalls für jedes Fach eine einzige, werden mehr zum Fleiße anspornen, denselben mehr auszeichnen und nicht soviel kosten. Überhaupt würde es am vorteilhaftesten seyn, wenn für fünf Jahre in jeder Gemeine nach ihren Mitteln ein bestimmtes Geld quantum dafür festgesetzt würde, welches allenfalls für Lohr 30 fl., Rodenbach8 fl., Wombach 6 fl. und Sackenbach 3 fl. bestehen könnte.“ Ob dem Einspruch stattgegeben wurde, ist aus den vorhandenen Archivalien nicht ersichtlich.

Wie die Überreichung der Schulpreise erfolgte, darüber berichtete der Lohrer Anzeiger z. B. am 1. 9. 1860:

„Lohr. Gestern fand die feierliche Preisvertheilung an die hiesigen Elementarschüler statt. Eine Symphonie eröffnete die Feierlichkeit; hierauf kam Herr geistl. Rath Günter in einer längeren Rede auf die Erziehung der Kinder in Kirche, Schule und Haus. Nach dieser gehaltvollen Ansprache ward zur Preise-Vertheilung geschritten. Die Absingung der National-Hymne und „Großer Gott, wir loben Dich“ bildeten den Schluß dieses feierlichen Aktes, der für die Kleinen um so freudiger sein mußte, als schon seit mehreren Jahren keine Preise vertheilt wurden. Wünschenswerth wäre es nur, daß solche Preisvertheilungen in jedem Jahr stattfinden möchten, da diese offenbar auf den Fleiß und die Moral der Kinder den größten Einfluß üben.“

Dass damals das Verteilen von Preisen für lobenswerte Schülerleistungen oder entsprechendes Verhalten sehr verbreitet und nicht nur in Deutschland üblich war, wird in zahlreichen Artikeln und kurzen Hinweisen in der

Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung deutlich.

Auszüge aus der Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung zum Thema „Schulprämien“ (in Klammern Seite und das jeweilige Jahr)

Baden.

Die Badische Schulztg. erwärmt sich in einem Artikel für die Verleihung

von Prämien an strebsame Schüler, wofür sie gern die nötigen Mittel

flüssig machen möchte. Wir bezweifeln, ob dies der richtige Weg zur

Anregung ist; denn in Frankreich und der Schweiz, wo die

Prämienverteilung an die Schulkinder ein Volksfest ist, hat die

Einrichtung auch manche Nachteile an den Tag gebracht.

(S. 19, 1897)

Der

Königl. Regierung in Breslau ist seitens des Unterrichtsministers ein

Geldbetrag zur Verfügung gestellt worden, aus welchem deutsche

Gesangbücher angeschafft und als Prämien an Schüler und Schülerinnen

von Volksschulen in zweisprachigen Gegenden verteilt werden sollen. Mit

diesen Prämien sollen Schüler bedacht werden, welche sich die deutsche

Sprache gut angeeignet haben.

S. 125, 1890)

Als Schulprämie,

als Festgeschenk, zur Belebung des Geschichtsunterrichts, sowie zur

Auswahl von Vorträgen u. s. w. eignet sich vorzüglich: „Germania.

Zweitausend Jahre vaterländischer Geschichte in deutscher Dichtung. Dem

Volk zur Ehr', der Jugend zur Lehr' zusammengestellt und den Söhnen des

Kaisers gewidmet von Friedr. Basedow.“ Die herrlichsten Blüten und

Perlen patriotischer Dichtung (524) sind mit Fleiß und Liebe hier

zusammengetragen und chronologisch geordnet. Ein doppeltes

Inhaltsverzeichnis – ein chronologisches und ein alphabetisches –

erleichtert den Gebrauch. Möge es in recht vielen deutschen Schulen und

Häusern Eingang finden! Es ist nach Inhalt und Ausstattung ein wahrer

Schatz.

(S. 315, 1890)

Frankreich. Der Minister des

öffentlichen Unterrichts hat für solche Lehrer, die sich dem

Fortbildungsschulunterrichte mit besonderem Eifer und Erfolge gewidmet

haben, Preise bestimmt, die nach dem Gutachten der Präfekten und

Rektoren verteilt werden sollen. Es sind dafür ausgesetzt: 20

vergoldete Medaillen mit einer Prämie von je 300 Frcs., 40 silberne mit

Prämien von je 200 Fracs. und 60 bronzene mit Prämien von je 100 Frcs.

(S. 9, 1897)

Vereinigte

Staaten. Eine Lehrerin in der Nähe von St. Louis (Missouri) hat jüngst

ein eigenartiges System zur Belohnung für pünktliche Schüler ersonnen,

ein System, das für die junge Dame ziemlich unangenehme Folgen hatte.

Um die Schulkinder zur Pünktlichkeit anzufeuern, versprach die

bildhübsche, lebenslustige Lehrerin dem Schüler oder der Schülerin, die

morgens zuerst in der Schule sein würden, einen Kuß von ihren rosigen

Lippen. Die Schule wird von „älteren“ Knaben und Mädchen besucht.

Während aber die Mädchen das freundliche Anerbieten der Lehrerin

ziemlich kühl aufnahmen, waren die älteren Knaben urplötzlich Feuer und

Flamme für die Schule. Am nächsten Morgen standen zwei sechzehnjährige

Knaben über zwei Stunden, bevor der Unterricht begann, an der Schultüre

und warteten geduldig bis die liebreizende Lehrerin erschien. Als sie

endlich kam, entspann sich zwischen den beiden Jünglingen ein Kampf um

den Pünktlichkeitspreis. Die Lehrerin machte dem Streit ein Ende, indem

sie gütig allen beiden die Lippen zum Kusse bot. Szenen dieser Art

wiederholten sich von nun ab jeden Morgen; nur beteiligten sich von

jetzt an sämtliche Knaben, die älter als zwölf Jahre waren, an dem

„Wettbewerb“ um den Mund der Lehrerin. Die beiden Sechzehnjährigen

waren aber nicht aus dem Felde zu schlagen, da sie gewöhnlich schon bei

Tagesanbruch vor der Schultüre Posten standen. Das erbitterte

schließlich die „jüngere Generation“ derart, daß sie den

Pünktlichkeitspreis der Lehrerin preisgab und den Eltern Mitteilung von

dem neuen pädagogischen System machte. Es entstand darob im Lande eine

gewaltige Aufregung; denn die gänzlich unmodernen Eltern waren der

Ansicht, daß sich die Preisküsserei weder mit den Lehren Fröbels noch

mit denen Pestalozzis in Einklang bringen lasse. Der Schuldirektor des

Bezirks erteilte der Lehrerin eine scharfe Rüge vor versammelter Schule

und zwang sie zunächst, die Kußpreise abzuschaffen. Wenn jedoch die

Eltern der geküßten und nicht geküßten Knaben von einem Strafantrag

absehen, will er diesmal noch ein Auge zudrücken und die diensteifrige

Lehrerin behalten.

(S. 142, 1901)

In den Pariser

Gemeindeschulen ist die Verteilung von Schriften und Bildern religiösen

Inhalts als Schulprämien untersagt. Dagegen läßt der Gemeinderat eine

Galerie patriotischer Männer dort verteilen, in welcher sich Bildnisse

von Gambetta, Louis Blanc, Paul Bert u. s. w. befinden.

(S. 399, 1879)

Ein

interessanter Aspekt für die Gestaltung der Jahresabschlussfeier der

Schulen, auch in anderer Hinsicht (z.B. für die Auslastung von

Stadthallen) ergibt sich aus einem kurzen Beitrag in der Allgemeinen

Deutschen Lehrerzeitung 1886, Seite 177:

In einer größeren Stadt,

schreibt die „Bad. Schlz.“ aus Karlsruhe, wo die Ereignisse sich

drängen, sodaß einzelne in der großen Menge verschwinden, ist es sehr

zu befürworten, daß der Schluß des Schuljahres als ein für die Kinder

wichtiges Moment besonders markiert werde. Dies geschieht in

anerkennenswerter Weise seit einigen Jahren hier durch Abhaltung eines

öffentlichen Schlußaktes, dem das große Publikum auf das regste

Interesse entgegenbringt. Derselbe fand auch dieses Jahr in der

Festhalle statt am Freitag, den 9. April, nachmittags 3 Uhr. Schon eine

Stunde vorher waren die für das Publikum bestimmten Plätze besetzt. Es

mochten etwa 4000 Menschen anwesend sein.“

Monika Stenger unterrichtet eine Schulklasse im Klassenzimmer aus der Zeit um 1910

Die Ausstellung „Für Fleiß und gutes Betragen“ hat der Museumsleiter Eduard Stenger seiner im Dezember 2013 verstorbenen Frau Monika gewidmet, die maßgeblich am Aufbau des Museums beteiligt gewesen war. Über zwanzig Jahre war sie nach der Eröffnung des Museums „stets an der Seite ihres Ehemannes Empfangsdame, hilfsbereite Führerin, Kassiererin und Schriftführerin“, wie ein bekannter Journalist schrieb, und hat außerdem mit großer Hingabe und großem Enthusiasmus den Unterricht im Stil der Kaiserzeit für Schulklassen durchgeführt und so den Schülern ein wirklichkeitsgetreues Bild der damaligen Zeit sowie die alte Deutsche Schrift vermittelt. Insgesamt hat sie sicherlich weit über 2.000 Schulklassen, also über 40.000 Schülern, Schule und Erziehung der „alten Zeit“ näher gebracht.

Zusätzliche Aktionen:

Das Museum lädt am 9. Juni 2014 von 14-17 Uhr (Pfingstmontag)

zu einem interessanten Trödelmarkt auf dem Platz vor dem Museum ein.

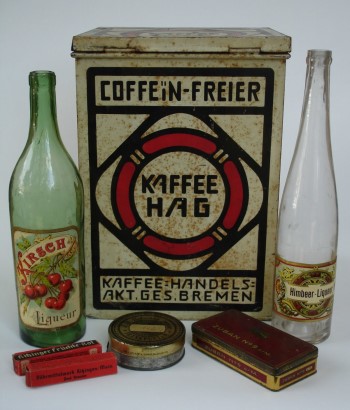

Angeboten werden vor allem viele alte Gegenstände, meist aus der Zeit um 1900: über 100 Jahre alte Glasballons (Spessartglas) in verschiedenen Größen, etikettierte Flaschen, Bocksbeutel, eine Vielzahl von Wein- und Liköretiketten, Maggi-Dosen, Nähutensilien, Textilien usw. - ein interessantes Angebot auch für Gaststätten usw. für die Ausgestaltung bzw. zur Dekoration der Gasträume.

|  Aus dem Angebot des Trödelmarktes |

Aus dem Angebot des Trödelmarktes

Außerdem werden aus Überbeständen Schulwandbilder, Schülerbücher aus der ehemaligen DDR usw. angeboten.

Insgesamt erwartet den Besucher ein recht gut sortiertes, vielseitiges und attraktives Angebot.

Der Erlös des Trödelmarktes ist für das Schulmuseum bestimmt.

Zeitgleich sind die ständige Ausstellung des Schulmuseums und die neue Sonderausstellung „Für Fleiß und gutes Betragen“ bei freiem Eintritt geöffnet, und jeder Besucher erhält ein Fleißbildchen.

Von 15.00 bis 16.00 hält der „quieszierende“ Rektor (= Rektor a.D.) Georg Ludwig Hegel eine lehrreiche und unterhaltsame Unterrichtsstunde für Kinder.

Text: Eduard Stenger

gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gruppen können auch nach vorheriger

Absprache außerhalb der regulären Öffnungszeiten das Museum besuchen.

(Kontakt: Eduard Stenger, Zum Sommerhof 20, 97816 Lohr a.Main;

Tel. 09352/4960 oder 09359/317,

e-Mail: eduard.stenger@gmx.net)