13. März 2011 bis 15. Januar 2012

„Fröhliche, selige Kinderzeit“?

Aus dem Kinderleben vor 100 Jahren

(Von Eduard Stenger)

Mit einer Sonderausstellung über die Lebensbedingungen der Kinder vor 100 Jahren zeigt das Lohrer Schulmuseum ab dem

13.

März 2011 bis zum 15. Januar 2012, dass die sog. „gute alte Zeit“ auch

und gerade in Bezug auf die Erziehung der Kinder durchaus oft nicht die

Zeit der glücklichen und in der Familie behüteten Kindheit bzw. die

„fröhliche, selige Kinderzeit“ (Titel eines Kinderbuches) war, sondern

in vielen Fällen den Kindern, vor allem aus ärmeren Familien, durch

unpädagogisches Verhalten, Arbeitsausbeutung usw. einen altersgemäßen

Weg in ein harmonisches und in jeder Beziehung zufriedenes Leben

erschwerte.

Diese Form der Ausgrenzung hatte oft fatale Folgen für die berufliche Zukunft der Betroffenen.

Der erste Schultag: „Freundlicher Empfang“ im Klassenzimmer. Seite aus der Comenius-Fibel, von L. F. Göbelbecker,

mit neuen Bildern von Otto Kubel, Otto Nemnich Verlag Leipzig, 1913.

Auffallend ist auch, dass selbst Gebete, die man eigentlich in den Büchern für den Religionsunterricht findet, umfangreicher Teil des Lesestoffes in den Deutschbüchern waren. Obwohl seit Einführung der Unterrichtspflicht (in Bayern 1802) Schulen allgemein als „Staatsanstalten“ galten, behielten die Kirchen also einen großen Einfluss auf das gesamte Erziehungswesen, zumal die Schulen bis 1918 der örtlichen Aufsicht des Pfarrers unterstellt waren. Kirchenbesuch und Sakramentenempfang der Schüler wurden als Teil der schulischen Erziehung vom Pfarrer überwacht und Verstöße bestraft.

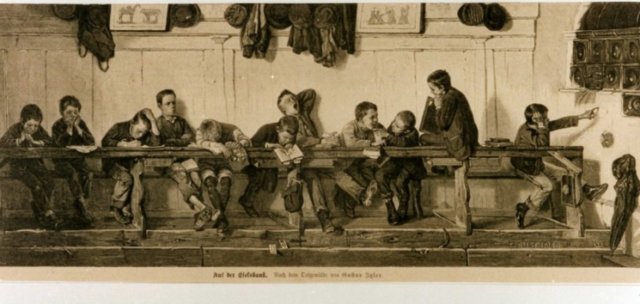

„Eine schwäbische Dorfschule“; Illustrations-Holzstich um1885 Die körperliche Züchtigung war in der Volksschule die häufigste Form der Bestrafung. Sie war Bestandteil des schulischen Alltags. |  „Die zerbrochene Schiefertafel“; Holzstich um 1890 Auch kleine Ungeschicklichkeiten führten oft zu körperlichen Züchtigungen. |

Bemerkenswert ist auch die damalige Rollenerziehung der Kinder in der Schule – ein häufiges Thema in den Fibeln. Die als beispielhaft beschriebenen rollenspezifischen Tugenden entsprachen „ganz den Tugenden des Staatsbürgers in einer patriarchalischen Monarchie: Gehorsam, Wille zur Ein- und Unterordnung, Treue und Liebe zu den Eltern wie zum Vaterland und dessen Lenkern. (...) Die Anpassung des Kindes an die Normen von Eltern und Lehrern war eine Vorübung für die Gewöhnung an die staatliche Ordnung“. (Aus: „Politik im Schulbuch, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 231, 1985“)

„Die Schule ist aus.“ Lithographie in einem Kinderbuch, um 1890 Schüler reagieren ihren Frust nach einem

anstrengenden Unterricht in Zweikämpfen ab.

Das Ziel des Turnunterrichts (für die Knaben) war die „Förderung der Gesundheit und Gewandtheit, Gewöhnung an raschen Gehorsam und an gute Körperhaltung, Erweckung von Besonnenheit, Entschlossenheit, Mut“. (Auszug aus der „Schul- und Lehrordnung für die Volksschulen des K. B. Regierungsbezirkes Unterfranken und Aschaffenburg 1913“)

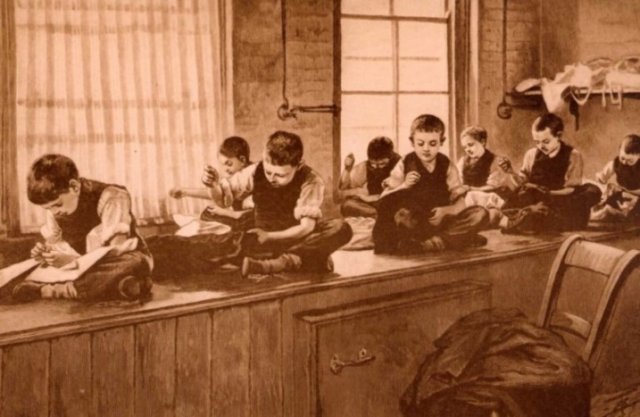

„Schneiderwerkstatt in einer Besserungsanstalt für Knaben“: Erziehung und Disziplinierung durch Arbeit im

„Fürsorgeheim“; kolorierter Holzstich um 1900

Meist wurde die Turnstunde für die Knaben kasernenhofmäßig mit militärischem Drill und entsprechenden Kommandos durchgeführt, wie das auch auf dem Bild „Die Turnstunde“ von A. Anker erkennbar ist. Besondere Fürsprecher eines derartigen Turnunterrichts waren natürlich die Militärs, die darin einen wichtigen Beitrag zur Wehrertüchtigung sahen.

Bei den Mädchen dagegen war im Turnunterricht die „Anmut der Bewegungen anzustreben“, z. B. durch „Singspiele und Reigen. Dornröschen. Liebe Schwester, tanz mit mir! Lieschen, was fällt dir ein! Reigen unter Benützung geeigneter heimischer Sing- und Tanzweisen.“

Zu den herausragenden Ereignissen des Schuljahres zählte des Kaisers Geburtstag, der auch in den Fibeln gewürdigt wurde, so zum Beispiel in einer Fibel aus dem Jahr 1915:

„Kaiser Wilhelm ist der Vater des ganzen Landes. Darum haben wir ihn lieb. Im Januar feiern wir seinen Geburtstag. Da bringen wir Fahnen mit in die Schule. Manche Kinder haben auch Säbel und Helme. Das hat der Kaiser gern. Er liebt die Soldaten.“

(Aus: „Steger-Wohlrabe`sche Fibel für den ersten Unterricht im Deutschen, Pädagogischer Verlag von Hermann Schroedel, Halle an der Saale, 1915“)

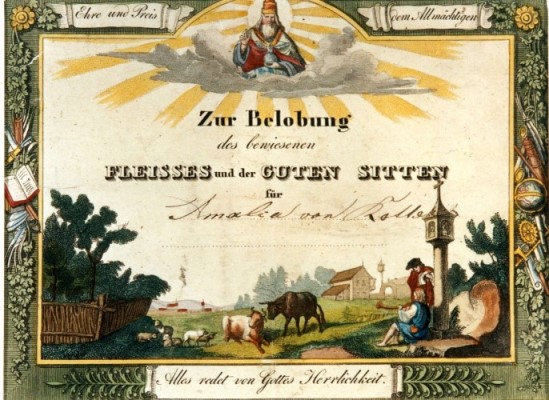

Fleißbild, um 1900 Mit Fleißbildchen belohnte der Lehrer brave und fleißige Kinder.

Hauptsächliche Grundlage für diesen Teil der Ausstellung sind Fibeln, ergänzt durch großformatige Schulwandbilder. Die dort dargestellte Lebenswelt der Schüler wird weitgehend von dörflich-kleinbürgerlichen Themen einer heilen und in sich ruhenden Heimat bestimmt, während die problematischen Lebenserfahrungen in keiner Weise erwähnt werden.

Damit befasst sich der zweite Teil der Sonderausstellung mit den Themen Gewalt, Kinderarbeit, Alkohol- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen vor 100 Jahren, und steht so in Kontrast zu den Darstellungen von einer heilen Welt in den Fibeln.

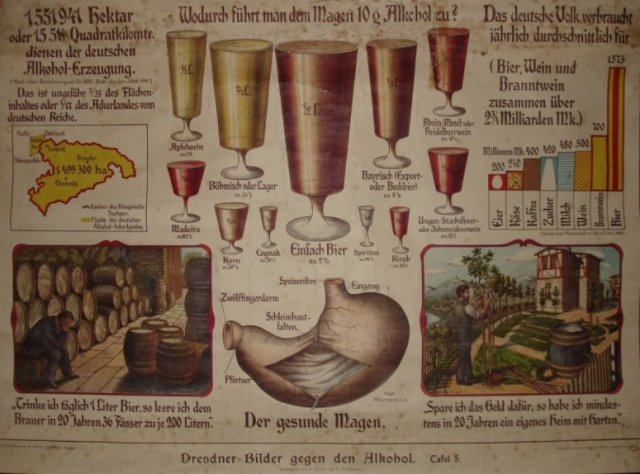

Schulwandbild um 1900 zum Thema „Alkohol“Immer wieder berichtete die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung“ über den

Alkohol- und Nikotinkonsum der Kinder, so auch 1902 im nachfolgenden Text:

„Köln. Ein hiesiger Lehrer stellte kürzlich Montags Nachforschungen über den Alkohol- und Nicotingenuß der

sechsjährigen Knaben an, welche zu folgenden überraschenden, zugleich erschreckenden Ergebnissen führten:

Von den 54 Schülern des ersten Schuljahres hatten am Sonntag vorher 20 Wein, 24 Bier, 19 Schnaps, 17 Wein und Bier,

14 Wein, Bier und Schnaps getrunken. Zehn gaben an, betrunken gewesen zu sein, neun so, daß sie zu Boden fielen;

acht hatten Erbrechen infolge des Alkoholgenusses; 19 hatten geraucht, und zwar 12 auf Veranlassung des Vaters, 4

auf Veranlassung von Brüdern und 5 auf Veranlassung von Soldaten. Einer hatte sich selbst Cigaretten gekauft.

Wenn auch manches Schlückchen und mancher Zug an des Vaters Cigarre harmlos gewesen sein mag, so ist doch die

Traurigkeit der Thatsache nicht zu verkennen. Man bedenke nur: 14 Kinder haben an einem Tage Wein, Bier und Schnaps

getrunken und 9 waren nachweislich sinnlos betrunken. Was sollen die Lehrer mit solchen Kindern anfangen und was wird

aus ihnen werden?“Dass das nicht nur ein deutsches Problem war, belegt auch ein Hinweis in der „Allgemeinen Deutschen

Lehrerzeitung“ 1907: „Schweiz. Ein schönes Streiflicht auf die Schulzustände im Kanton Tessin wirft die dringende Mahnung

des dortigen obersten Schulinspektors an alle Eltern, in welcher gerügt wird, daß Knaben und Mädchen sehr oft völlig betrunken

zur Schule kommen.“

Damals bestimmte in der Regel die so genannte „Prügelpädagogik“ als angeblich wirkungsvollstes Erziehungsmittel den Schulalltag. Immer wieder berichtete die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung“ von derartigen Züchtigungen, doch nur die schlimmsten Fälle von Misshandlungen wurden gelegentlich gerichtlich gesühnt, so wurde ein Lehrer 1902 zu einem Monat Gefängnis verurteilt, weil er „in nachweislich sieben Fällen sich einer barbarischen Mißhandlung von Schulkindern, wie das Gericht betonte, schuldig gemacht hatte. Seine Zuchtmittel bestanden darin, daß er die Schulkinder mit der Faust unters Kinn schlug, an den Ohren in die Höhe zog, sodaß ein Junge eine Ohrmuschelverletzung erhielt, mit dem Stock auf die Unterschenkel schlug etc. Das Ärgste aber war, daß er die Kinder auf kantige Hölzer knien ließ, ihnen Holztafeln auf die Köpfe legte und dann andere Kinder sich daraufsetzen ließ.“

Dass Gewalt auch Gegengewalt zur Folge hat, mussten manche „Prügelpädagogen“, wie sie von kritischen Zeitgenossen bezeichnet wurden, am eigenen Leib erfahren.

„Das Tabakscollegium in der Dorfschule.“ Holzstich um 1890 nach einem Originalgemälde von Karl Schlösser

Neben Schusswaffen verwendeten Schüler Messer, Steine und andere Gegenstände bei ihren Angriffen auf die Lehrer. So zum Beispiel schlug 1906 ein zwölfjähriger Schüler in Meiderich in der Schule den Hauptlehrer Lukas mit einer in einen Strumpf eingewickelten Bleikugel gegen den Kopf und verletzte ihn so schwer, dass der Lehrer wenig später an dieser Verletzung starb.

Auch Gewalt von Schülern gegen Schüler kam nach Angaben der Lehrerzeitung immer wieder vor.

Beispiele: 1899 zog ein Münchner Schüler auf dem Heimweg von der Schule einen Revolver und erschoss damit einen 13-jährigen Schüler.

Im Sommer 1900 zündete ein zehnjähriger Junge einem achtjährigen Mädchen die Kleider an. Das Kind starb an seinen Brandverletzungen.

„Weber“; Schulwandbild um 1910: Bis ins 20. Jahrhundert war vor allem in den Mittelgebirgen die familienmäßig betriebene

Heimweberei eine der wenigen Möglichkeiten des Broterwerbs und schloss auch die Mitarbeit der Kinder bei den

verschiedensten Arbeitsabläufen ein.

Üblich und selbstverständlich war die damalige Kinderarbeit in vielen Bereichen.

„Europäischer Sklavenhandel!“ Unter dieser Überschrift berichtete die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung“ 1909 über die minderjährigen Kinder aus Tirol und Vorarlberg, die während der Sommermonate bei schwäbischen Bauern gegen eine geringe Entlohnung das Vieh hüteten und deshalb auch Hütekinder oder Schwabenkinder genannt wurden. Es war nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs die Kinderarbeit betreffend. In der Landwirtschaft war ohnehin die Verwendung von Kindern über Jahrhunderte hinweg bis weit ins 20. Jahrhundert eine selbstverständliche Gewohnheit und Beispiel einer unbegrenzten Ausbeutung kindlicher Arbeitskraft. Aber auch in der Heimarbeit, in den Fabriken und in vielen Dienstleistungsbetrieben war Kinderarbeit vor 100 Jahren üblich.

Die Folgen waren in vielerlei Hinsicht von großem Nachteil für die kindliche Entwicklung. Oft genug gerieten Kind-Arbeiter auf die schiefe Bahn und kamen in die so genannten Besserungsanstalten. Über die dortige „Therapie“ schrieb Otto Rühle 1911: „Neben Prügelqual und Muckerei herrscht in den Anstalten meistens die rücksichtsloseste und krasseste Ausbeutung kindlicher Arbeitskraft. (...) Die ganze Zeit außer an Sonntagen und einer halben Stunde der Werktage ist mit Schule und Arbeit vom Morgen bis Abend ausgefüllt. Auf diese Weise ist keine Zeit für körperliche Übungen, Spielen und andere Zerstreuungen übrig. Man sieht selten die Knaben spielen, auch hörte ich kein einziges Mal ein frisches, herzliches Lachen.

Besonders in der Behandlung von Mädchen feiert die Lieblosigkeit wahre Orgien. (...) Oft werden die Mädchen bestraft, wenn sie sich bei der Hausarbeit umsehen oder wenn sie mit Nachbarinnen sprechen. Stundenlang sollen sie am Tage stumm einer eintönigen Handarbeit sich widmen, nur sehr kurze Zeiträume dürfen sie sich unterhalten.

Als Erziehungsmittel bedient man sich der Ordnung, der Arbeit, des Zwanges und meist der Religion. Außer Körperstrafen gibt es auch Einzelhaft, Nahrungseinschränkung und Entziehung des Besuchs als Strafmittel.“ (Aus: „Otto Rühle, Das proletarische Kind, Verlag Albert Langen, München, 1911“)

Rückblickend darf man wohl feststellen, dass die sog. „gute alte Zeit“ auch und gerade in Bezug auf die Erziehung der Kinder durchaus oft nicht die Zeit der glücklichen und in der Familie behüteten Kindheit bzw. die „fröhliche, selige Kinderzeit“ (Titel eines Kinderbuches) war, sondern in vielen Fällen den Kindern, vor allem aus ärmeren Familien, durch unpädagogisches Verhalten, Arbeitsausbeutung usw. einen altersgemäßen Weg in ein harmonisches und in jeder Beziehung zufriedenes Leben erschwerte - die neue Sonderausstellung ab dem 13. März 2011 bis zum 15. Januar 2012 informiert darüber in anschaulicher Weise.

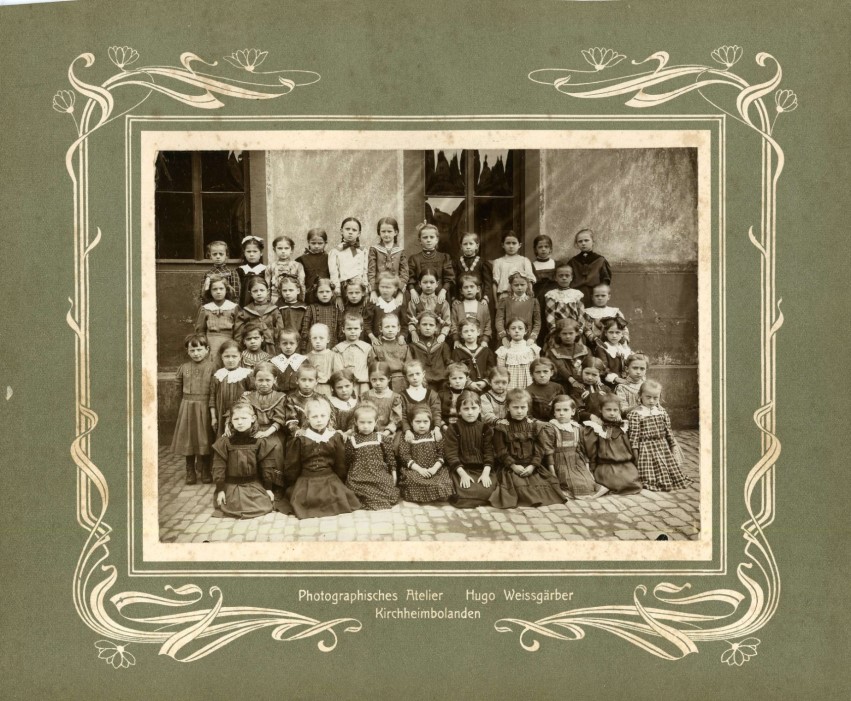

Lohrer Klassenfoto Jahrgang 1902/1903

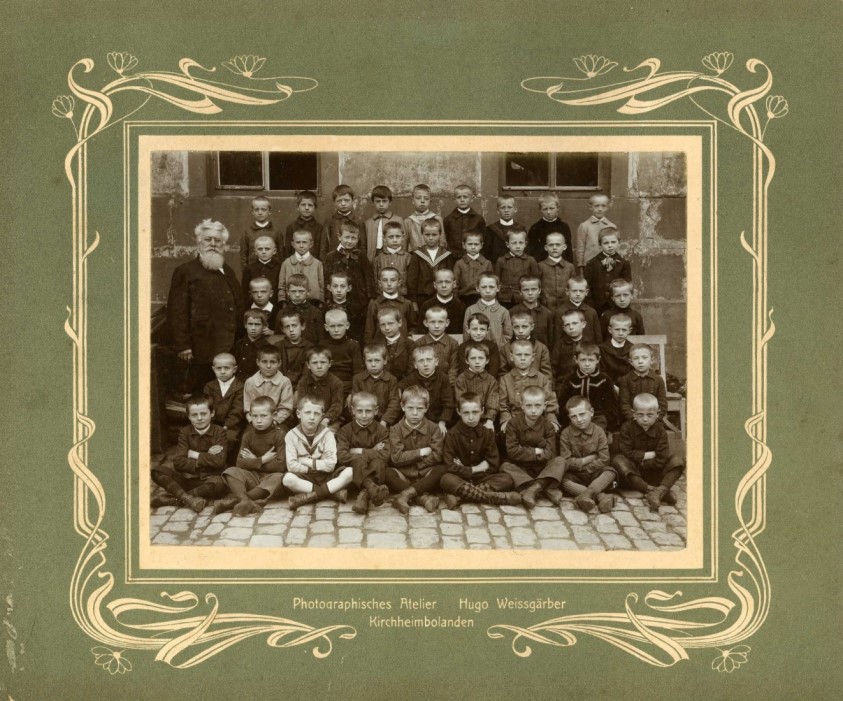

Lohrer Klassenfoto 1901/1902

Das

Lohrer Schulmuseum im Ortsteil Lohr-Sendelbach ist von Mittwoch bis

Sonntag und an allen gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 16

Uhr geöffnet. Gruppen können auch nach vorheriger Absprache

außerhalb der regulären Öffnungszeiten das Museum besuchen.

(Kontakt: Eduard Stenger, Zum

Sommerhof 20, 97816 Lohr a.Main; Tel.

09352/4960 oder 09359/317, e-Mail: eduard.stenger@gmx.net)