für Weihnachten 2014

Mit dem politisch-geschichtlichen Konzept, das auf die Zeit von 1789 (Französische Revolution) bis 1989 (Zusammenbruch der DDR) ausgerichtet ist und die Abhängigkeit der Schulentwicklung und des gesamten Erziehungswesens von totalitären Strömungen dieser Epoche akzentuiert, hat sich das 1989 eröffnete Lohrer Schulmuseum schnell einen überregionalen Ruf als bedeutende Dokumentationsstätte des pädagogischen Alltags vergangener Zeiten erworben.

Schwerpunkte des Museums sind das Deutsche Kaiserreich (1871-1918) und das Dritte Reich (1933-1945). Die Anordnung der Themenkreise unter Einbeziehung der außerschulischen Erziehung (z.B. im Elternhaus und durch die Kirchen) verdeutlicht Ähnlichkeiten, Veränderungen und Unterschiede dieser Zeitabschnitte.

Das Lohrer Schulmuseum zählt heute, auch in Bezug auf Raumgestaltung und Präsentation, national wie international zu den attraktivsten Museen seiner Art.

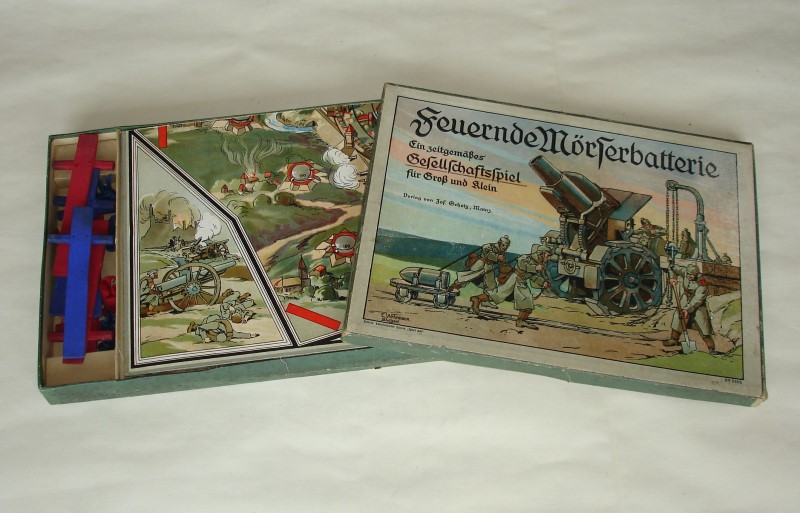

Kriegsspiele 1914/1915

1. „Meine Feder werd' zur Lanze!“ - Erziehung zum Krieg 1914-1918

Überzogener Patriotismus und kritiklose Anpassung an die politischen Kräfte des Staates bestimmten von Beginn des Ersten Weltkriegs an das Schulwesen und die gesamte Erziehung in dieser Zeit. Viele Pädagogen sahen in dem Krieg die Möglichkeit einer umfassenden „sittlichen Hebung, Erneuerung, Erstarkung“ (Schulanzeiger vom 5. Okt. 1914).

Entsprechend wurden die Schulen unter dem Stichwort „Kriegsunterricht“ auf den Krieg eingestimmt und das gesamte Schulleben auf den Krieg als Unterrichtsprinzip ausgerichtet, vom Fach Religion („Der deutschen Jugend soll vor Augen geführt werden, daß auch im Krieg der Gerechte und Tüchtige auf die göttliche Hilfe bauen darf.“, bis hin zum Singunterricht. („Kein schön'rer Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen.“)

Erst nach dem Ende des Krieges bemerkten Pädagogen die negativen Auswirkungen des Kriegsunterrichts, und im Schulanzeiger aus dem Jahr 1919 heißt es u.a.: „Beschämt stehen wir vor den Trümmern. Und viele werden vor den Kindern die richtigen ersten Worte nicht gefunden haben oder nicht finden.“

2. Krieg im Kinderzimmer

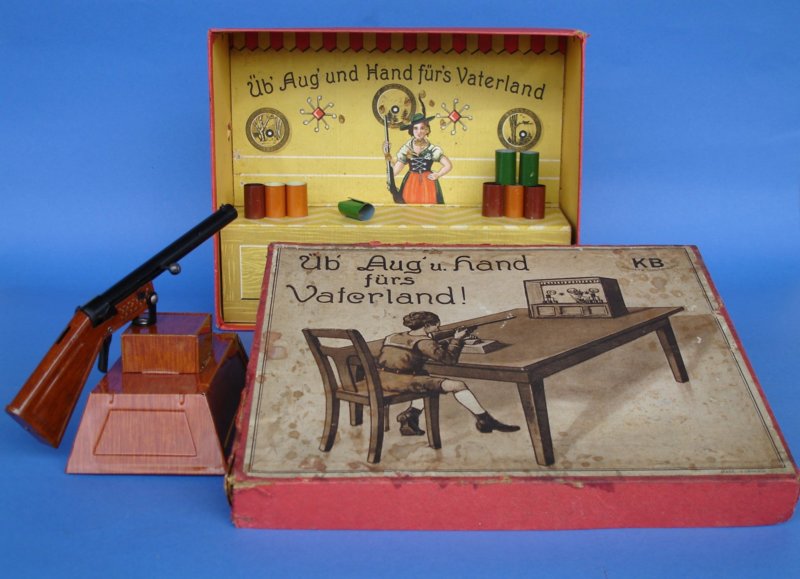

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs brachte der Spielzeugindustrie einen lukrativen Absatzmarkt der besonderen Art.

Geschäfte und Kaufhäuser boten in ihren Katalogen ein reichhaltiges Sortiment an Kriegsspielzeug aller Art an. Es umfasste den gesamten militärischen Bereich von den Uniförmchen, Säbeln, Degen und Kinderhelmen der verschiedenen Waffengattungen bis hin zum "Kasernenschrank mit kompletter Ausrüstung" für 10,50 Mark.

Reichhaltig war auch das Angebot an entsprechenden Würfelspielen und Kinder- und Jugendliteratur.

Der Krieg eroberte schnell nahezu jedes Kinderzimmer.

Die Sonderausstellung "Krieg im Kinderzimmer" im Eingangsbereich des Museums ermöglicht zusammen mit der Jahressonderausstellung "Meine Feder werd' zur Lanze!" - Erziehung zum Krieg 1914-1918 im Gewölbekeller des Museums dem Besucher viele Erkenntnisse über das Erziehungsgeschehen in Elternhaus und Schule während des Ersten Weltkriegs.

Insgesamt also ein umfangreiches museales (und kostenfreies) Angebot für die Weihnachtsfeiertage, sicher auch für manche Lohrer und Sendelbacher interessant, die schon immer einmal dem Lohrer Schulmuseum einen Besuch abstatten wollten.

Krieg im Kinderzimmer

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs brachte der Spielzeugindustrie einen lukrativen Absatzmarkt der besonderen Art.Geschäfte und Kaufhäuser boten in ihren Katalogen ein reichhaltiges Sortiment an Kriegsspielzeug aller Art an. Es umfasste den gesamten militärischen Bereich von den Uniförmchen, Säbeln, Degen und Kinderhelmen der verschiedenen Waffengattungen bis hin zum "Kasernenschrank mit kompletter Ausrüstung" für 10,50 Mark.

Besonders beliebt, aber auch sehr teuer, war "modernes" technisches Kriegsspielzeug. Ein "Kriegsschiff mit solidem Uhrwerk, gepanzertem Geschützraum mit zwei Kanonen, zwei Drehkränen, zwei Panzertürmen mit Signalmasten, Länge 65 Zentimeter" kostete "in ganz feiner Ausführung" 25 Mark. Zur "Abwehr" derartiger Kriegsschiffe bot der gleiche Katalog eines Würzburger Kaufhauses ein "Küsten- und Festungsgeschütz" an, mit "durch Schneckengewinde drehbarer Lafette, fester Lage des Rohres und gediegener Konstruktion in Eisen und Messing, 25 Zentimeter hoch, Preis: 14,50 Mark".

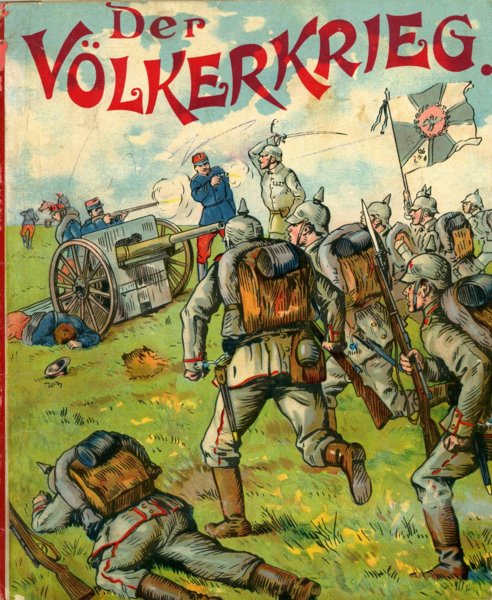

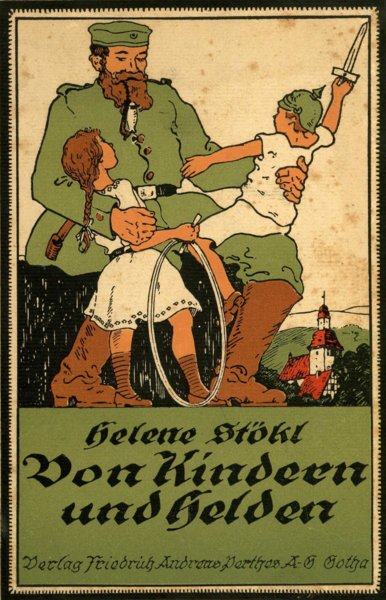

Auch für die Vorschulkinder gab es passende Spiele, so dieses Klotz-Puzzle-Spiel um 1915 "Der Völkerkrieg 1914/15." (Deckelillustration) |  "Von Kindern und Helden – Kriegsgeschichten, gesammelt und erzählt von Helene Stökl", 1917. "Dem Andenken meines lieben Sohnes Dr. Manfred Stökl gewidmet, der am 21. Oktober 1914 beim Sturm auf Stari-Sambor den Tod fürs Vaterland starb." |

Neben

diesen herkömmlichen Waffen fanden auch die neuesten kriegstechnischen

Errungenschaften ihren Weg in solche Kataloge. Die erste Form der

Luftwaffe, der Kriegszeppelin, und die neue Wunderwaffe zur See, das

U-Boot, gehörten zu den begehrtesten Spielzeugen der Zeit. Auch dazu

wurden entsprechende Abwehrwaffen angeboten.

So teures Spielzeug war

natürlich der wohlhabenden Bürgerschicht vorbehalten. Ein Tagelöhner

verdiente pro Tag etwa 3 Mark und brachte damit seine Familie mehr

schlecht als recht über die Runden. Bei einem so spärlichen Verdienst

war es ein Ding der Unmöglichkeit, für den Sohn einen Helm für 4 Mark

oder gar ein Schiff für 25 Mark zu kaufen.

Eine derartige Aufrüstung im Kinderzimmer war also vor allem auf die reichen Haushalte beschränkt.

Trotzdem

wollte das weniger betuchte Elternhaus den Kindern militärisches

Spielzeug nicht vorenthalten, also bastelten Familienväter Papierhelme,

Holzschwerter und einfache Gewehre aus Holz.

Entsprechend der

Kriegsbegeisterung boten die Geschäfte auch eine Vielzahl von Brett-

und Würfelspielen an, z.B das Würfelspiel "Der Weltkrieg 1914 –

Neuestes, sehr unterhaltendes und belehrendes Kriegsspiel.", "Feuernde

Mörserbatterie – ein zeitgemäßes Gesellschaftsspiel für Groß und

Klein", usw.

Die Kriegspropaganda vergaß auch die Jüngsten nicht.

Für die Vorschulkinder gab es passende Spiele, etwa ein

Klotz-Puzzle-Spiel um 1915 "Der Völkerkrieg 1914/15."

Themenvorlagen

waren u. a.: "Der Sturm auf Lüttich", "Der kleine Kreuzer 'Augsburg'

bombardiert Libau", "Unterseeboot U9 bringt 3 engl. Kreuzer zum Sinken".

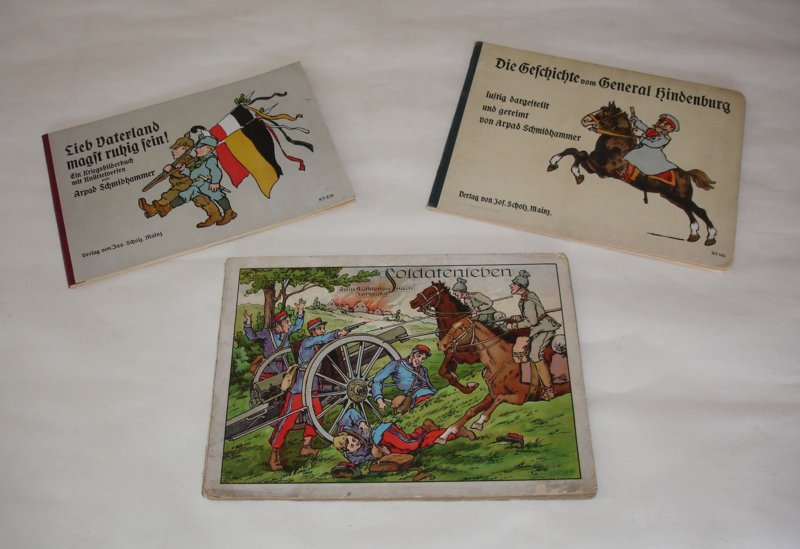

Reichhaltig war auch das Angebot an entsprechender Kinder- und Jugendliteratur. Beliebt waren als Weihnachtsgeschenke Bücher mit Themen deutscher Heldentaten, etwa: "Ich hatt' einen Kameraden – eine fesselnde Erzählung aus dem großen Krieg 1914/15, ein Buch von Vaterlandsliebe, Treue und begeistertem Heldentum." Oder: "Die Geschichte vom General Hindenburg – lustig dargestellt und gereimt von Arpard Schmidhammer" 1915, vor allem für die Jüngeren verfasst. Es endet mit einem Versvierzeiler:

"Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!

Es lebe General Hindenburg, der große deutsche Held.

Er rettet unser Vaterland aus Not und aus Gefahr,

Und siegreich über einer Welt von Feinden schwebt der Aar."

Es waren vor allem derartige Kriegsbilderbücher für das erste Lesealter, die zu den obligatorischen Weihnachtsgeschenken gehörten. In ihnen wurden die Kriegsereignisse in Text und Bild verniedlicht dargestellt und sollten auf diese Weise den Krieg verharmlosend eher als lustiges Spiel erleben lassen, bei dem es keine Tote gab, wohl aber ängstliche Gegner, die schon beim Anblick einer deutschen Uniform Reißaus nahmen und dabei auch noch ins Wasser fielen.

Im Kriegsjahr 1916 aber, als sich die Todesanzeigen in den Tageszeitungen häuften, Siegesmeldung ausblieben und in der Heimat gehungert wurde, verschwanden die bunten Kriegsbilderbücher aus den Regalen der Buchläden. Die Zeit des "Hurrapatriotismus" war vorbei, die Menschen sehnten sich nach einem Leben ohne Krieg. Gewehr, Helm und Säbel wurden in der Folgezeit mehr und mehr aus den Kinderstuben verbannt.

"Hurra! Die Eisenbahn – ein lustiges Bilderbuch von Ludwig Ringler."Deckelillustration, um 1915

Auch in den Schulen wurde abgerüstet. Das wird in dem Aufsatzthema an der Rodenbacher Schule 1916

"Warum wir uns auf den Frieden freuen." besonders deutlich.

Der Schüler Gustav Emrich schrieb:

"Wir

freuen uns auf den Frieden, weil schon 20 Monate Krieg ist. Es sind

viele unserer tapferen Soldaten gefallen. Im ganzen Bayernlande ist

Jammer und Elend. Hoffentlich werden bald die Glocken zum Frieden

läuten. Ich bin froh, wenn es Frieden wird. Jetzt muß man ganz viel

sparen, weil nichts mehr ins Land kommt.

Es steht eine Übermacht

von Feinden gegen uns. Unsere Leute sind nicht so stark wie die Feinde.

(Randnotiz des Lehrers mit roter Tinte: "Oha! Lüge nicht!")

Wenn es Frieden ist, da wird ein Fest gehalten."

Aber

es dauerte noch zwei lange Jahre, bis dieser unheilvolle Krieg zu Ende

war, der später als der Erste Weltkrieg mit 15 Millionen Toten in die

Geschichte einging.

Schießspiel: "Üb' Aug' u. Hand fürs Vaterland!"

Die Sonderausstellung "Krieg im Kinderzimmer" im Eingangsbereich des Museums ermöglicht zusammen mit der Jahressonderausstellung"Meine Feder werd' zur Lanze!" - Erziehung zum Krieg 1914-1918

im Gewölbekeller des Museums dem Besucher viele interessante Einblicke in das Erziehungsgeschehen in Elternhaus und Schule während des Ersten Weltkriegs.

(Text: Eduard Stenger)

gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gruppen können auch nach vorheriger

Absprache außerhalb der regulären Öffnungszeiten das Museum besuchen.

(Kontakt: Eduard Stenger, Zum Sommerhof 20, 97816 Lohr a.Main;

Tel. 09352/4960 oder 09359/317,

e-Mail: eduard.stenger@gmx.net)